»Ein Kurort gleicht einem Ozeandampfer. Man genießt die innere Freiheit, die sich aus dem Wissen ergibt, dass man die anderen an Bord wahrscheinlich sein Leben lang nie wieder zu Gesicht bekommt.«

Mit diesem Bonmot des in Meran bestatteten Essayisten Joseph Wechsberg beginne ich meine kleine Ortskunde einer typischen Kurmetropole der Belle Époque – jener Zeit, in der meine neue große Romanreihe »Die Welt in Meran« ihren Anfang nimmt.

Und ich gebe euch, liebe Lesende, eine kleine Handreichung mit, solltet ihr, zumindest in der Fantasie, den Besuch eines europäischen Kurorts im 19. Jahrhundert erwägen. Denn eine bella figura abgeben, das war beim Kuren mindestens ebenso wichtig, wie die Anweisungen der Ärzte und Kurschwestern streng zu befolgen.

Ungeschriebene Gesetze in Merans Kurgesellschaft

Egal, ob in Baden-Baden, Meran, Spa oder Karlsbad, die Kurgäste hielten sich an bestimmte Regeln und Konventionen. Diese waren in keiner Kurordnung verzeichnet, sie wurden jedoch umso genauer eingehalten. Und hier verrate ich sie:

Regel Nr. 1 – Kure dort, wo’s gerade »in« ist

Als Mensch der Gegenwart kann man sich kaum vorstellen, dass Kurorte mit ihrem heutigen Image ( = Rentnertreffs mit Filterkaffee und Wassergymnastik in gruseligen 1980er-Bausünden neben alter Pracht) jemals auch nur ansatzweise relevant, hip oder sexy waren. Aber so ist es.

Wählen die Betuchten Europas heute fürs Wellbeing zwischen Gstaad oder Lech, Sylt oder Port d’Andratx, so standen sie damals vor der Frage, ob man zur Kur lieber nach Baden-Baden reiste – oder doch nach Ischl.

Mit Jane Austen nach Bath, mit Thomas Mann nach Davos

Dabei wechselten im Verlauf des „langen 19. Jahrhunderts“ die Moden: War das englische Bath um 1810 noch the place to be (das wissen alle, de je Jane Austen oder einen Regency-Liebesroman gelesen haben), so zog es die Kurgäste vor allem auf dem Kontinent schon kurze Zeit später lieber nach Marienbad, Franzensbad oder Karlsbad.

Ja, um 1840/1850 herum, da musste es unbedingt das böhmische Bäderdreieck sein! Frédéric Chopin komponierte einige Nocturnes in Marienbad, Richard Wagner arbeitete an seinem „Lohengrin“ lieber in Karlsbad, Clara Schumann besuchte die westböhmischen Bäder regelmäßig. Und Johann Wolfgang von Goethe schrieb dort – als echter Trendsetter schon 1823 – seine berühmte „Marienbader Elegie“.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kamen dann die alpinen Kurorte schwer in Mode: Meran, Bad Gastein, St. Moritz, Davos. Gerade letzteres erlangte Weltruhm als Thomas Manns Inspiration für seinen Kur-Kultroman »Der Zauberberg«.

Kleine Auftritte für große Namen in meiner Meran-Saga

Auch Meran zehrt bis heute von seinem Ruhm aus Belle-Époque-Zeiten, wozu Kaiserin Elisabeth von Österreich bekannterweise kräftig beigetragen hat, dazu jedoch an anderer Stelle mehr.

Denn nicht nur „Sisi“ reiste wegen des milden Klimas nach Meran. Auf den Fremdenlisten der Stadt finden sich ihre Schwester Charlotte Sophie, die Herzogin von Alencon, dazu Edvard Grieg, Christian Morgenstern und erneut Kurexpertin Clara Schumann.

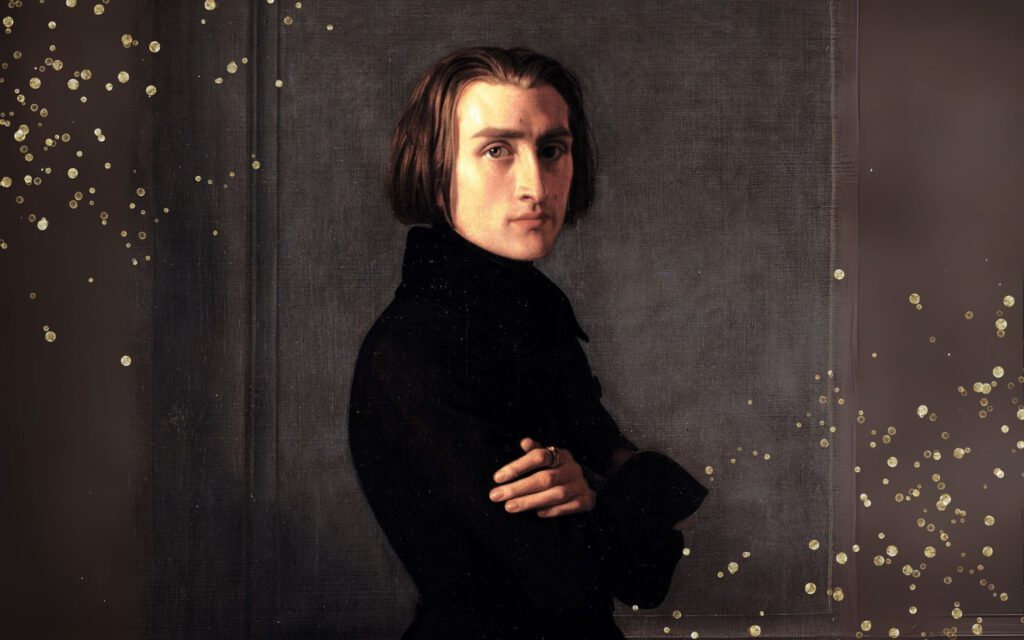

Dann reiste eine Großfürstin der Romanows aus Russland an, es kamen ein indischer Maharadscha „samt Ehefrauen“ und diverse Fränze: Kaiser Franz Joseph, Franz Liszt oder auch Franz Kafka, über dessen literarisch bedeutsame Meran-Visite ich übrigens in dieser Anthologie eine eigene Erzählung geschrieben habe.

Die Liste der großen Namen mit Verbindung zu Meran ist also lang – einige von ihnen haben einen Kurzauftritt in meiner Saga, beginnend mit »Die Welt in Meran – Walzerblut«.

Regel Nr. 2 – Du brauchst ein fashionables Siechtum!

Nicht nur Heilbäder folgten Moden, auch die Krankheiten – oder zumindest die Aufmerksamkeit, die man ihnen in den Kurorten schenkte.

Ein wenig blass um die Nase zu erscheinen – gepflegtes Siechtum sozusagen – das gehörte seit der Romantik zum Chic der Dichter und Denker sowie bestimmter Kreise der Oberschicht. Das änderte sich erst, als Robert Koch im Jahr 1882 den Tuberkel-Bazillus nachwies und man erkannte, dass ein Großteil der lungenkranken Kurgäste in Meran und andernorts tatsächlich ansteckend war (man hatte es wohl schon vermutet, weshalb in meinem Roman „Walzerblut” das schwindsüchtige Hausmädchen Anna seinen desolaten Zustand auch tunlichst zu verstecken sucht).

Moribund in Meran

„Die Schwindsucht wurde als Erscheinungsbild verstanden“, schreibt Susan Sontag über jene Epoche. „Chopin war zu einer Zeit tuberkulosekrank, als eine gute Gesundheit nicht schick war; es war modisch, blass und abgezehrt auszusehen; die Prinzessin Belgiojoso schlenderte über die Boulevards, bleich wie der wahrhaftige Tod.“*

Es ist schon seltsam: Ich habe manches Buch über die Tuberkulose gelesen und kann versichern, dass es ein wahrhaft grauenvoller Tod ist, den man an dieser Krankheit stirbt. Doch den Zeitgeist der Belle Époque – so kommt es einem beim Lesen mancher zeitgenössischer Quelle vor – scheint dies wenig gestört zu haben.

Franz Kafka und Christian Morgenstern: Zwei Dichter, ein Schicksal

Betrachtet man die Krankengeschichten und Todestage mancher bekannter Meraner Kurgäste, so ist es erschreckend, wie jung viele dieser Menschen an Tuberkulose gestorben sind.

Franz Kafka besuchte Meran im Frühjahr 1920. Er war zu dem Zeitpunkt 39 Jahre alt und bereits schwer tuberkulosekrank – keiner zwei Jahre später starb er. Christian Morgenstern war mit 43 Jahren kaum älter, als er nach Meran kam, um dort zu sterben. Auch bei ihm hatte die Krankheit die Lungen zerstört. Ja, die Tuberkulose war (und ist immer noch) eine wahre Geißel der Menschheit.

Doch zurück zum Kurwesen: Nach 1882 wurde in Kurorten wie Meran sehr viel strenger darauf geachtet, ansteckende Kranke zu separieren. Schließlich wollte man die zahlenden Besucherscharen nicht vergrätzen.

Modediagnosen um 1900: Hysterie und Neurasthenie

Spätestens zur Jahrhundertwende waren unter den wohlhabenden Gästen in den Kurbädern Mitteleuropas ohnehin andere Leiden en vogue: Frauen wurden gerne mit dem Etikett „Hysterie“ zur Kur geschickt (von einer fast ausschließlich männlichen Ärzteschaft – aber das ist mal einen anderen Blogpost wert).

Junge Männer wiederum, erst recht, wenn sie unter Genie-Verdacht standen oder zu den Alleinerben von „altem Geld“ gehörten, litten bevorzugt an Überdruss, nervöser Unruhe oder Melancholie – oder an allem dreien, zusammengefasst unter der Modediagnose „Neurasthenie“.

In den besseren Kreisen Mitteleuropas war die Neurasthenie fast so etwas wie ein Volksleiden – eines, das übrigens pünktlich ab Kriegsbeginn im Sommer 1914 auf fast magische Weise verschwand. Die Leute hatten wohl andere Sorgen oder die Ärzte schrieben niemanden mehr krank. Nun ja, vermutlich beides.

In „Die Welt in Meran – Walzerblut“ stehen wir aber noch am Anfang dieses Geschehens. Meine weibliche Hauptfigur Helen leidet dabei still an einer Krankheit, für die es damals noch gar keinen Namen gab. Und muss bald feststellen, dass es fatal wäre, dieses geheime Leiden zu enthüllen …

Regel Nr. 3: Vergnüge dich!

Jetzt wird es mal ein wenig lustiger, versprochen. Denn so eine Kursaison, die bot bei allem medizinischen Ernst auch viel Zerstreuung. Also sehr viel!

Ich denke, es ist an der Zeit für einen kleinen Textschnipsel aus „Walzerblut“, nicht umsonst trägt der Roman ja einen Tanz im Titel:

»Oh Helen, es wird dir hier gefallen«, rief Jette mit einem wissenden Lächeln. »Die Stadt hat sich für die Saison prächtig herausgeputzt, und das liegt nicht nur am Besuch des Kaiserpaares. Es gibt so viel zu erleben: den anstehenden Fasching, die Narrenabende im Rosengartentheater und dann die Bälle im Café Paris. Mein Vater, der im Beirat des Musikvereins sitzt, hat zudem erzählt, dass jetzt sogar über den Bau eines richtigen Kurhauses diskutiert wird! Bis dahin spielt jeden Mittwoch, Freitag und Samstag die Kurkapelle auf der Promenade – und glaub mir, sie hat einen hervorragenden Ruf. Sogar die berühmtesten Sänger aus Mailand treten mit ihr auf: Die Bagnetti, die Gounod – sogar Lanteri kommt, der Tenor.« Jettes Lachen perlte durch den Salon. »Ja, die ganze Welt kurt jetzt in Meran. Warte nur, bis du deinen ersten Ball besuchst.«

Helen lächelte gezwungen. Tanzveranstaltungen hatten ihr nie gelegen, und die Londoner Soiréen, zu denen Lady Greville sie zwei Saisons lang geschleppt hatte, hatten ihre Abneigung nur verstärkt. Steife Begegnungen in stickiger Luft, unter wachsamen Augen – ein Feilschen um Chancen und Ansehen, bei dem Helen sich oft wie auf einem Viehmarkt fühlte.

»Ich muss gestehen, Jette, meine Walzerkünste galten in London als eher … bescheiden«, meinte sie, wurde von der Freundin jedoch unterbrochen. »Papperlapapp, diese Engländer mögen tanzen, was sie wollen, ich will es mir auch gar nicht so genau vorstellen. Doch wir sind hier auf dem Festland, hier tanzen wir den Walzer wie in Wien – hast du eine Vorstellung davon, was das bedeutet?«

(Textauszug aus „Die Welt in Meran – Walzerblut„)

Bisher habe ich im Schreibprozess meiner Meran-Saga zwei glanzvolle Tanzbälle, eine Redoute, also einen Kostüm- und Maskenball, sowie einen ziemlich wüsten Narrenabend der Meraner Metzger-Innung beschrieben. Insgesamt habe ich dabei sicher ein Dutzend Tänze erwähnt. Bei vielen dieser Szenen half mir die entsprechende Musik im Hintergrund – und seid versichert: Hätte ich selbst keine Freude am Tanzen, könnte ich auch nicht darüber schreiben. Diese Szenen sind ein wichtiges Gegengewicht zu den ernsteren Momenten der Handlung und retten einen auch, wenn das Historische mal wieder droht, allzu … historisch zu werden. 😉

Regel Nr. 4: Verdirb niemals die schöne Stimmung!

Wie Wechsberg eingangs sagte: Kurorte sind Inseln des Urlaubs – auch Monarchen werden dort nicht gern mit schwierigem Tagesgeschäft behelligt. Was natürlich nicht heißt, dass das nicht auch vorkam – während der Kur verhandelten die Mächtigen manchmal sogar Weltgeschichte.

Eine der fatalsten Kurepisoden des 19. Jahrhunderts ist beispielsweise das diplomatische Debakel in Bad Ems rund um die sogenannte „Emser Depesche“: Hauptfiguren dabei waren Wilhelm von Preußen, der französische Botschafter Graf Benedetti – und Otto von Bismarck, der jene geschichtsträchtige Depesche hernach nach Paris sandte, woraufhin Frankreich Preußen umgehend den Krieg erklärte.

1870/1871 lieferte man sich zwischen Saarbrücken und dem Elsass eine äußerst blutige Auseinandersetzung – mit den bekannt verheerenden Folgen für das deutsch-französische Verhältnis auf fast ein Jahrhundert.

Ein Korse im 19. Jahrhundert, aber kein Napoleon

Aber warum erzähle ich euch das alles, ob wohl es doch die „Emser Depesche“ heißt – und ich weiß Gott nicht über Bad Ems schreibe? Ganz einfach: Ebenjenen glücklosen Botschafter Frankreichs Vincent de Benedetti – ein gebürtiger Korse übrigens – habe ich zum Vater meiner männlichen Hauptfigur Jean gekürt.

Benedetti senior hatte tatsächlich mehrere Nachkommen. Doch seinen wahren ältesten Sohn François hat mein fiktiver Jean nun einfach in die zweite Reihe geschoben. Tja, etwas rüde und undiplomatisch – doch das passt ganz gut zu meinem Romanhelden.

Regel Nr 5: Befolge alle dir verschriebenen Anwendungen – ja, auch die obskursten!

Das 19. Jahrhundert bot eine Fülle von Kuranwendungen – von altbekannten Klassikern wie dem Trinken von Thermalwasser, Schlammpackungen und Kräuterwickeln bis hin zu drastischen Methoden, bei denen man sich wundert, dass die Patienten nicht noch kränker wurden – und Anwendungen, die eher an chinesische Wasserfolter denn an Heilkunst erinnerten.

Meran war ein Gebirgskurort, kein Heilbad (auch wenn es medizinische Badeanstalten und Dampfbäder gab). Die Stadt an der Südflanke der Alpen setzte auf die Kraft ihrer ureigenen Lage: Man genoss vor allem im Winter das milde Klima und spazierte auf eigens angelegten Wegen. Im Herbst aß man ärztlich verordnet kiloweise Weintrauben. Im Frühling trank man frische Molke und andere Milchprodukte wie Kefir oder – seitdem viele Kurgäste aus dem russischen Zarenreich kamen – auch Kumys. Das ist mehrere Tage lang an der Luft vergorene Stutenmilch. Lecker, oder? 😉

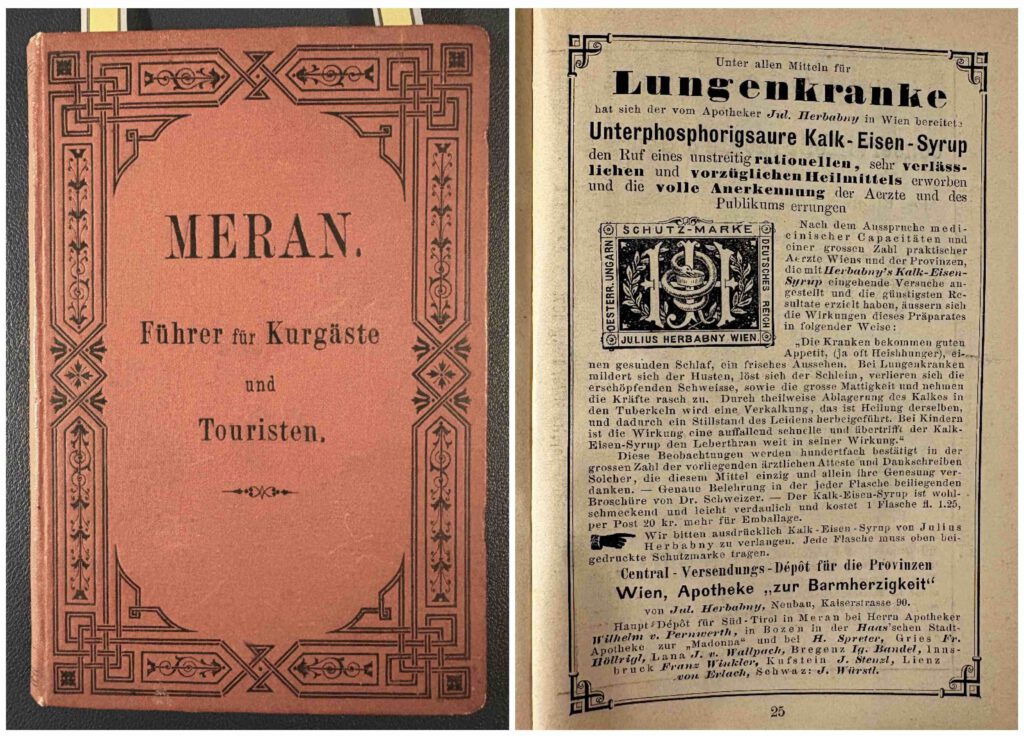

Über Kumys als Trunk schreibe ich in „Walzerblut“ – und wer nun denkt, er hätte sich lieber an die Südtiroler Trauben gehalten, dem sei folgender Auszug aus Knoblochs „Meran-Führer für Kurgäste“ von 1881 (siehe auch Bild unten) ans Herz gelegt:

»Hier sei nur erwähnt, dass die Traubenkur, besonders für den Brustkranken, durchaus kein Mittel ist, mit dem sich niemand schaden kann. Im Gegenteil!

Der unvorsichtige, ungeregelte und unpassende Gebrauch der Trauben hat oft schlimme Folgen nach sich gezogen, zum Beispiel Bluthusten oder Hals- und Magen-Katarrhe. Es muss daher vor dem Gebrauch der Traubenkur ohne ärztliche Leitung ganz entschieden gewarnt werden.«

Ich zeige in „Walzerblut“ also beide Seiten der damaligen Kurmedizin: Zum einen die wegweisenden Ansätze, wie etwa Franz Tappeiners „Terrainkur“ mit maßvoller Bewegung als Quelle der Gesundheit. Und zum anderen die Irrwege jener Zeit – vom Aderlass bis hin zu obskuren Tinkturen und Wundermittelchen wie dem erwähnten »Revalescière Dubarry«, das sich letztlich als nichts weiter entpuppt als billigstes Linsenmehl.

Letzte Regel Nr. 6: What happens in the Kurstadt, stays in the Kurstadt

Romantische Verwicklungen während der Kur haben bekanntermaßen sogar einen eigenen Begriff geprägt, den Kurschatten. So wird ein Mensch bezeichnet, mit dem man für die Dauer der Kur eine – mehr oder minder auch physisch ausgelebte – Romanze pflegt.

Affären und Liebesgeschichten gehören also zur Belle-Époque-Kur wie Kurorchester und Promenade. Auch die Weltliteratur weiß von vielen G’schichten während der Kur, nicht zuletzt auch von einer „allertraurigsten“:

Historische Liebesgeschichten in Kurorten: Eine Chronologie berühmter Paare

Wenn Meran auf den ersten Blick eher »offizielle« Paare willkommen geheißen haben mag – z.B. Arthur Schnitzler und Olga Waissnix (platonisch) oder Christian Morgenstern und seine Frau Margarete (sie begleitete auch seine letzten Tage in Meran), so heißt das vielleicht nur, dass man in der Passerstadt wohl besonders viel Wert auf Diskretion legte.

Hier eine Chronologie berühmter Liebesgeschichten und Skandale in Kurorten – ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

1808 – Pauline Bonaparte: Die Schwester von Kaiser Napoleon I. kurte in Aix-les-Bains – ihre ebenso wirkungsvolle wie vergnügliche Medizin hieß „Monsieur Forbin“.

1853 – Franz Joseph und Elisabeth: In Bad Ischl fand am 17. August 1853 ein Ball statt, bei dem der junge Kaiser – er hatte erst fünf Jahre zuvor mit 18 den Thron bestiegen – die beiden bayerischen Prinzessinnen Helene („Nené“) und Elisabeth („Sisi“) vorgestellt bekam. Die ältere Prinzessin war ihm als Gemahlin zugedacht, aber wie jeder weiß, verliebte er sich stattdessen in die erst 16-jährige „Sisi“, ihre jüngere Schwester. Nené war damit aus dem Rennen, aber das traf diese nicht sehr hart, sie liebte nämlich ohnehin einen anderen.

1883 – Fürst Alexej Gortschakow, Ex-Außenminister und hochrangiger Diplomat im russischen Zarenreich wurde 1883 in Baden-Baden von seiner jungen Geliebten vergiftet. Ja, das mit den Amouren konnte auch mal schief gehen …

1910 – Alma Mahler und Walter Gropius: Ihre Liebesgeschichte begann während eines Kuraufenthalts in Tobelbad bei Graz im Sommer 1910.

1923 – Franz Kafka und Dora Diamant: Seine letzte Liebe lernte Kafka im Juli 1923 im Ostseebad Müritz kennen, wo sie als Betreuerin der Ferienkolonie des Berliner Jüdischen Volksheims arbeitete. Sie blieb bei ihm bis zu seinem Tod im darauffolgenden Frühling.

Soweit die Historie.

In meiner Meran-Saga, die mit »Walzerblut« im Jahr 1872 beginnt, erzähle ich ebenfalls von den mehr oder weniger geheimen Leidenschaften meiner Figuren.

Ähnlich wie in meinem Romandebüt »Marina, Marina« von 2019 entwerfe ich dabei ein breites Tableau der verschiedenen Formen und Ausprägungen der Liebe – von erblühend bis erloschen, von geheim bis skandalös, von bestärkend bis verzehrend. Und deshalb gibt es in „Walzerblut“ auch nicht nur einen Kurschatten – es soll ja spannend bleiben, gell? 😉

So, wenn ich das richtig sehe, kennt ihr damit alle geheimen Survival-Regeln!

Checkt jetzt also beruhigt im Hotel »Passerhof« in Meran um 1872 ein und lernt Helen, Jean, Max, Komtess Toni, die Familie Haller und die famose Mrs. David kennen…

»Die Welt in Meran – Walzerblut« ist ab 6. November in den Buchläden erhältlich und ich wünsche gute Unterhaltung mit dem Roman.

Weitere Blogartikel zur Meran-Saga:

- Historische Mode im 19. Jahrhundert: Die Silhouetten der Meran-Saga – TEIL II: 1860 bis Jahrhundertwende

- Historische Mode im 19. Jahrhundert: Die Silhouetten der Meran-Saga – Teil I: Von 1800 bis 1859

- „Die Welt in Meran – Walzerblut“: Heute erscheint mein neuer Roman

- Trinkkur, Tanzlust, Tuberkulose: ein Survival-Guide fürs Belle-Époque-Kurbad

- Meran als Bühne der Welt – der perfekte Schauplatz meines neuen historischen Romans

Schreibe einen Kommentar